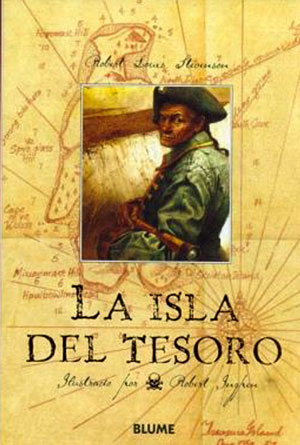

Si la lectura –como pedía Borges- es una de las formas de alcanzar la felicidad, como lector voraz, a lo largo de una vida, no puedo soslayar un libro que me ha acompañado desde que era niño y cuya sola mención despierta en mí resonancias afectivas inmediatas: La Isla del Tesoro, del escritor escocés Robert Louis Stevenson. ¿Qué es lo que hace tan entrañable la lectura de este libro? Desde luego los caracteres poderosos que la pluma de Stevenson dibuja con maestría transformando al pirata en un ser casi mítico, de culto: ahí están Long John Silver, Benn Gunn o Blin Pew fatigando tesoros en parajes remotos, seres con vidas vertiginosas, fraguadas en el peligro y la aventura. La palabra pirata deriva del verbo griego peiran, que significa desafiar, afrontar, arriesgar; es la apuesta de quienes, para decirlo con el poeta Robert Frost, “toman el camino menos transitado”, esos que se apartan de los retos fáciles y asumen el peligro como connatural a sus vidas. Pero en esta obra hay otro aspecto notable que acentúa su vivacidad y cercanía: su protagonista y narrador –Jim Hawkins- es un joven en proceso de formación; la trama testimonia no una aventura sin más, como pudiera creerse a primera vista, sino el enfrentamiento de Hawkins consigo mismo, con sus lealtades y convicciones puestas a prueba, con la libertad que se le abre de par en par en la búsqueda de un sentido, de un destino. Y es que para Stevenson no hay océano más vasto e indómito que el corazón del hombre; allí los mapas ni siquiera aproximan al territorio.

Armando Roa Vial, Director Instituto de Humanidades